日期:2023-05-05

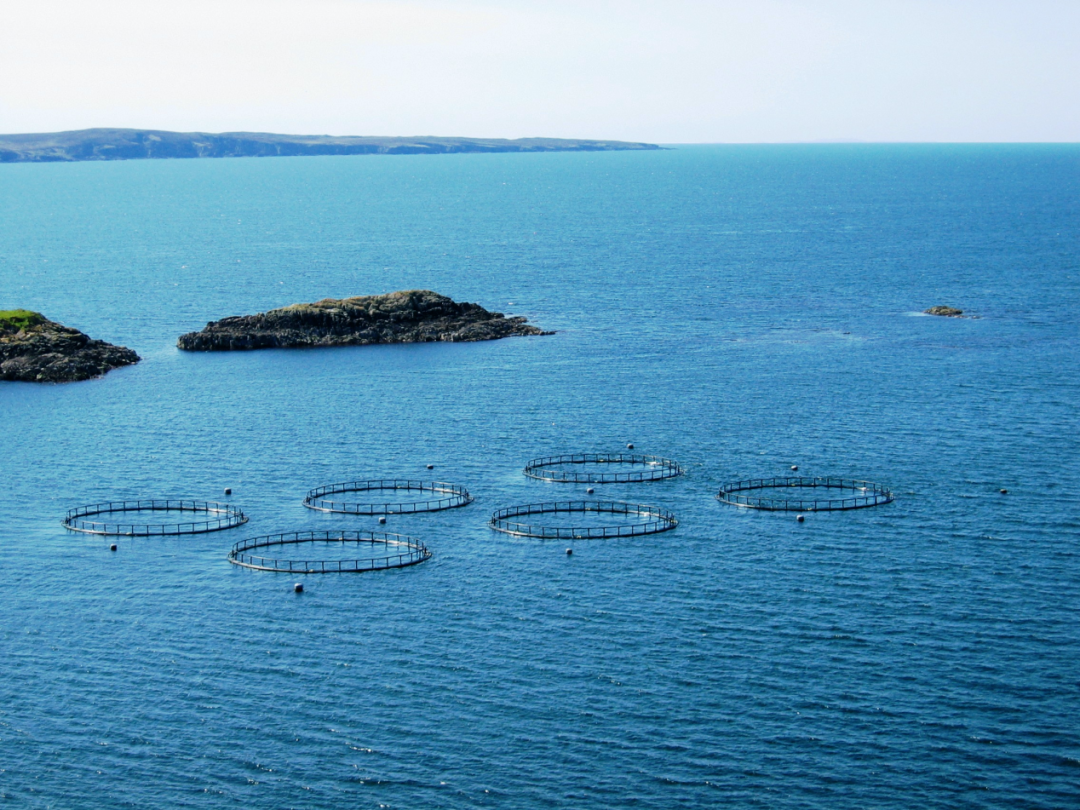

习近平总书记近日在广东考察时强调,中国是一个有着14亿多人口的大国,解决好吃饭问题、保障粮食安全,要树立大食物观,既向陆地要食物,也向海洋要食物,耕海牧渔,建设海上牧场、“蓝色粮仓”。

种业是农业的基础,是国家战略性核心产业,而现代水产种业则是现代水产养殖业高质量、绿色健康发展的核心竞争力和根本驱动力,也是现代渔业构建“蓝色粮仓”保障体系的基础与核心。自20世纪50年代淡水“四大家鱼”实现人工繁殖技术突破以来,我国水产种业从无到有,从小到大,形成了由保、育、测、繁、推构成的种业体系,促进了我国水产养殖业的成长壮大和多样化发展。

与此同时,我国水产种业成长历史较短,当前良种覆盖率以及良种对水产增产的贡献率还相对较低。水产种业的发展还存在很多薄弱环节,不足以支撑水产养殖业绿色发展多种模式的需求。因此,充分研究现代水产种业发展的问题,探讨现代水产种业创新发展路径,对水产种业现代化建设有着十分重要的意义。

近年来,为贯彻落实习近平总书记“大食物观”“农业强国”“海洋强国”的重要论述,落实广东省委省政府关于“建设海上新广东”、推进现代化海洋牧场建设的工作部署,深圳充分发挥科技、产业创新优势,大力发展现代渔业,聚焦水产种业和深远海养殖等重点领域,推动深远海大型智能化养殖工船、现代渔业(种业)创新园等重大项目建设、探索组建中国蓝色种业研究院(深圳),大力推动水产种业创新与应用,带动全产业链条的良性发展,为我国蓝色种业及大湾区的食品安全发展贡献“深圳力量”。

为进一步促进国内外渔业种业成果交流,2023年5月11日下午14:30—17:30,深圳国际渔业博览会将举办“广东省现代化海洋牧场—现代水产种业合作发展院士论坛”(简称院士论坛)。

本次院士论坛由大百汇集团、华大海洋、深圳港集团联合主办,以“现代水产种业发展”为主题,汇聚国内外渔业种业领域5位院士以及20余位行业专家代表,共同探讨国内外现代水产种业发展路径和前瞻趋势,为我国现代渔业高质量发展建言献策。其中,将在院士论坛发表主题演讲的院士、嘉宾,都是我国水产养殖(种业)领域,特别是水产遗传育种、水产动物营养研究及成果转化等方面的顶尖专家。

届时,院士、专家将针对“现代水产种业发展”发表重要演讲,为线上线下观众带来一场思想碰撞的交流盛宴,为我国现代渔业种业高质量发展赋能。

以下是演讲院士、专家的简要介绍

让我们先睹为快,共同期待5月11日14:30-17:30在深圳会展中心(福田)举行的精彩论坛。

文末附有报名方式,欢迎大家积极参与,来五月的深圳赴一场与院士专家的约~

林浩然 中国工程院院士

演讲主题:现代渔业种业发展

林浩然院士是中国鱼类生理学和生殖内分泌学研究的倡导者之一,被誉为“石斑鱼之父”。

林浩然院士长期从事鱼类生理学、比较内分泌学和分子内分泌学研究,阐明鱼类促性腺激素合成与分泌受神经内分泌双重调节的作用机理,创建的“Linpe Method”(林彼方法)诱导鱼类产卵新技术,誉为鱼类人工催产的第三里程碑。

林浩然团队绘制完成的“石斑鱼全基因组序列图谱”,是第一份鲈形目鮨科石斑鱼类基因组序列图谱;同时,创建了石斑鱼人工繁殖的支撑技术体系,整合健全苗种培育技术规范,实现了斜带石斑鱼苗种规模化生产。

2012年,在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的国际鱼类内分泌学术大会上,林浩然院士被授予终身成就奖,以表彰他对鱼类内分泌学所作出的突出贡献。其学术成果获国家教委科技进步二等奖,国家科技进步三等奖,光华科技基金二等奖,广东省科技进步一等奖和两项教育部科技进步一等奖,广东省科学技术突出贡献奖和南粤首届创新奖等。

桂建芳 中国科学院院士

演讲主题:水产遗传育种实践与水产种业发展

桂建芳院士,发展中国家科学院院士、中国科学院水生生物研究所一级研究员,长期从事鱼类遗传育种生物学基础和相关生物技术研究。系统研究多倍体银鲫的遗传基础和生殖机制,首次揭示银鲫独特的生殖方式;首创多倍体银鲫和全雄黄颡鱼遗传育种技术路线。

培育出有重大应用价值的水产新品种异育银鲫“中科3号”和“中科5号”,合作培育出水产新品种黄颡鱼“全雄1号”和长丰鲫,创制出无肌间刺银鲫突变体。

已在Nature, PNAS, Mol. Biol. Evol.,《中国科学生命科学》和《科学通报》等发表研究论文530多篇,其中SCI刊源论文340多篇,出版专著和研究生教材10部。

其研究成果获国家自然科学奖二等奖1项(2011年)、中国科学院科技促进发展奖一等奖(2014年)等在内的10余奖项,授权专利19项。个人荣获全国先进工作者、湖北省科技突出贡献奖和何梁何利基金科学与技术进步奖等荣誉近20项。

包振民 中国工程院院士

演讲主题:深远海设施养殖需要种质创新

包振民院士长期从事海洋无脊椎动物遗传育种研究,建立了水产生物全基因组选择育种平台,育成系列扇贝良种,引领水产种业科技发展。

其研究成果获国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖3项、省部级科技一等奖6项;在Nature Protocols、Nature Ecology & Evolution、Nature Communications、Nucleic Acids Research等高水平刊物发表论文350余篇;获光华工程科技奖、全国创新争先奖和山东省最高奖,被授予全国五一劳动奖章、全国优秀科技工作者等称号。

包振民院士任中国海洋大学教授、海洋生物遗传学与育种教育部重点实验室主任、热带水产种质海南省重点实验室主任;兼任中国水产学会理事长、中国动物学会副理事长、贝类学分会主任委员、水产种业分会会长;国际种业科学家联合体副主席、世界水产养殖联盟科学委员会委员、ICSU海洋研究委员会(SCOR)中国委员会委员;国务院学位委员会第八届水产学科评议组召集人、全国水产原种良种审定委员会副主任。

刘少军 中国工程院院士

演讲主题:鱼类良种良养良销

刘少军院士,湖南师范大学教授、省部共建淡水鱼类发育生物学国家重点实验室主任;他领导团队长期从事鱼类遗传育种研究,为我国水产事业做出了杰出贡献。

刘少军院士在鱼类远缘杂交研究领域的理论-技术-产品方面做出了创新成绩,在该研究领域处于领先水平;攻克了种间生殖隔离难关,探索出鱼类远缘杂交的主要遗传和繁殖规律;建立了一步法和多步法鱼类杂交关键育种技术;创建了一批源于远缘杂交的四倍体和二倍体鱼可育品系,形成了新的鱼类种质资源;研制了包括5个国家级水产新品种在内的一系列优质鱼类;首次证明鲤-鲫-金鱼杂交演化途径;倡导鱼类良种良养良销体系建立及应用;倡导实施“政府+科研团队+企业+农户”的运行体制。

其研究成果获国家科技进步二等奖(2项)、全国创新争先奖状、湖南省科技进步一等奖、湖南省技术发明一等奖、湖南光召科技奖、大北农科技奖等奖励;获国家发明专利34项;以第一或通讯作者在Genome Research、PNAS、BMC Biology等期刊发表论文200余篇。

陈松林 中国工程院院士

演讲主题:海水鱼类种业现状与前景展望

陈松林院士,鱼类生物技术专家、中国水产科学研究院生物技术领域首席科学家,黄海水产研究所研究员,海水养殖生物育种与可持续产出全国重点实验室主任。

陈松林院士长期从事鱼类种质冷冻保存、基因组解析、性别控制与抗病分子育种研究。建立了鱼类种质冷冻保存技术体系;发现发我国首个鱼类性别特异分子标记;破译了我国首个鱼类基因组,揭示性别决定机制,创建分子性控技术;解析鲆鳎鱼变态分子机制,研制我国鱼类首款抗病育种基因芯片“鱼芯1号”,建立抗病基因组选择育种技术,育成新品种4个,共发表SCI论文220多篇。

其研究成果获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖1项、中华农业科技奖一等奖3项;获光华工程科技奖、全国首届创新争先奖、中华农业英才奖、中国青年科技奖、农业部和山东省突贡专家等荣誉称号。

方辉 中国水产研究院东海水产研究所所长

演讲主题:深远海养殖全链数智化与蓝色食品认证

方辉所长长期从事科研管理和渔业信息化研究,牵头开展了国家“十三五”“十四五”渔业科技战略和面向2035中长期发展规划渔业领域等研究,组织实施了国家科技基础条件平台水产种质资源平台以及国家海洋和淡水水产种质资源库;研究提出了渔业船联网理念和体系架构,主持了山东省重大科技创新工程“船联网关键技术研究”等项目;参与出版当代世界农业研究专著,获神农中华农业科技奖二等奖。

同时,方辉所长兼任九三学社第十三届中央委员会农林专门委员会委员,农业农村部极地渔业开发重点实验室、南极磷虾产业科技创新联盟、华夏对虾种业创新联盟、冷水性鱼类产业技术创新战略联盟等专家委员会委员。

现代水产种业合作发展院士论坛观众报名二维码